外来予定表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

| 午前 | 1診 | 太田 | 武田 | 武田 | 太田 | 太田 |

| 2診 | 武田 | 横山 | 横山 | 横山 | 武田 | |

| 午後 | 手術 | 予約検査 レーザー手術 |

手術 | 予約検査 レーザー手術 |

予約検査 レーザー手術 |

|

▼午前中の受付時間は8:15~11:00までとなります。 |

当院眼科では近視・遠視・乱視などの屈折異常から白内障、網膜静脈閉塞症、黄斑変性症などさまざまな疾患に幅広く対応しております。当科で対応が困難な疾患につきましては他科や他院を紹介させていただくこともございます。お気軽にご相談ください。

1.白内障

白内障の初期症状として「まぶしい」や「物が2重に見える」などがありますが、進行すると「かすみ目」「視力低下」などの症状がでてきます。多くの場合、加齢が原因ですが糖尿病やステロイド、外傷のために白内障となっている場合もあります。点眼治療の効果に関しては賛否両論ありますが、現在市販されている点眼では白内障を治すことはできません。運転免許を必要としている場合や視力低下により日常生活に困難をきたしている場合には白内障手術が適応となります。当院では1泊2日の入院で片眼の治療を行うため、両眼の治療では2回の入院が必要となります。手術は点眼麻酔などの局所麻酔で行い30分程度仰向けになっていただく必要があります。手術中じっとしていられないケースでは麻酔科の協力のもと全身麻酔で手術を行います(全身麻酔の場合は両眼でも同時手術となります)。

2.翼状片

白目が黒目に向かって徐々に伸びてくる病気です。目頭が充血していると訴え来院される方が多いです。原因は不明ですが紫外線や風、ほこりなど外的要因が影響し発症しているのではないかといわれています。手術をしても再発してくるケースが多いため、年齢などを考慮し手術をする時期を見極める必要があります。翼状片が瞳孔中心部付近に伸びたり、乱視が悪化するなどした場合は手術の適応になります。手術は点眼麻酔などの局所麻酔で行い30分程度仰向けになっていただく必要があります。1泊2日の治療を行っています。

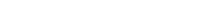

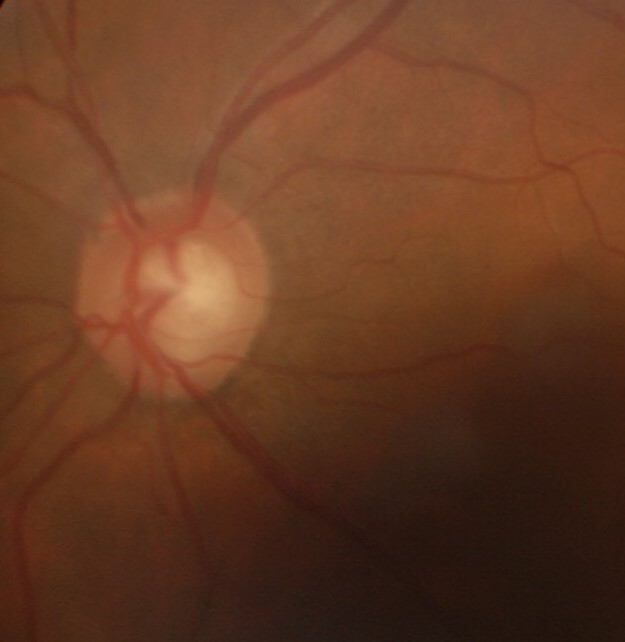

3.緑内障

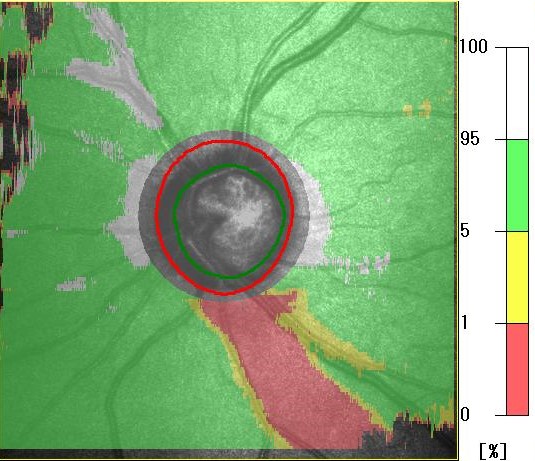

視神経が萎縮する病気です。原因は不明ですが眼圧が高い(目の堅さが固い)と緑内障になりやすいことがわかっています。初期症状はほとんどなく視力低下、かすみめ、視野欠損などの症状が出たときにはかなり進行した状態になっている場合があります。40歳以上の約5%、80歳以上では10%の人が緑内障になっているといわれています。当院では通常の眼底検査、OCT検査、視野検査のほかに、1泊2日の入院で行う3時間毎の眼圧日内変動の測定も行っております。

通常の眼底写真撮影(左図)、OCTによる眼底写真撮影(中央図)、OCTによる正常眼データベースとの比較、赤色の網膜の神経線維の厚みが菲薄化している部分がはっきりとわかると思います(右図)。

4.帯状角膜変性症

角膜上皮の下の層にリン酸カルシウムが沈着する病気です。慢性ぶどう膜炎、血中のカルシウムの濃度が高い方(腎不全や副甲状腺機能亢進)に起こりやすいと言われています。手術は点眼麻酔で行い20分程度仰向けになっていただく必要があります。

5.ぶどう膜炎

ぶどう膜とは虹彩などの「茶目」の部分を指します。虹彩は水晶体の厚さを調節する毛様体の他、眼球後方まで連続しておりその部分は脈絡膜と呼ばれています。虹彩・毛様体・脈絡膜を総称してぶどう膜と呼んでいます。ぶどう膜炎とはこの部分のどこかに炎症が起きた状態を指します。原因は様々ですが、全身疾患の表れとしてぶどう膜炎が発症している場合もありますので、全身疾患に関する問診や検査が重要になります。

重度のぶどう膜炎の場合は当院での治療が困難で、他院を紹介させていただいています。

6.網膜静脈閉塞症、近視性脈絡膜血管新生症、糖尿病黄斑浮腫、加齢黄斑変性症に対する抗VEGF療法

当院では上記疾患に対して抗VEGF薬の硝子体注射を行っています。抗VEGF薬は総じて高価な薬剤であるということと、治療自体が根治的な治療とはならないため薬効が切れてくると病状が悪化するため繰り返し投与が必要になる場合が多いです。そのため投与に関しては医師とよく相談することが大切です。

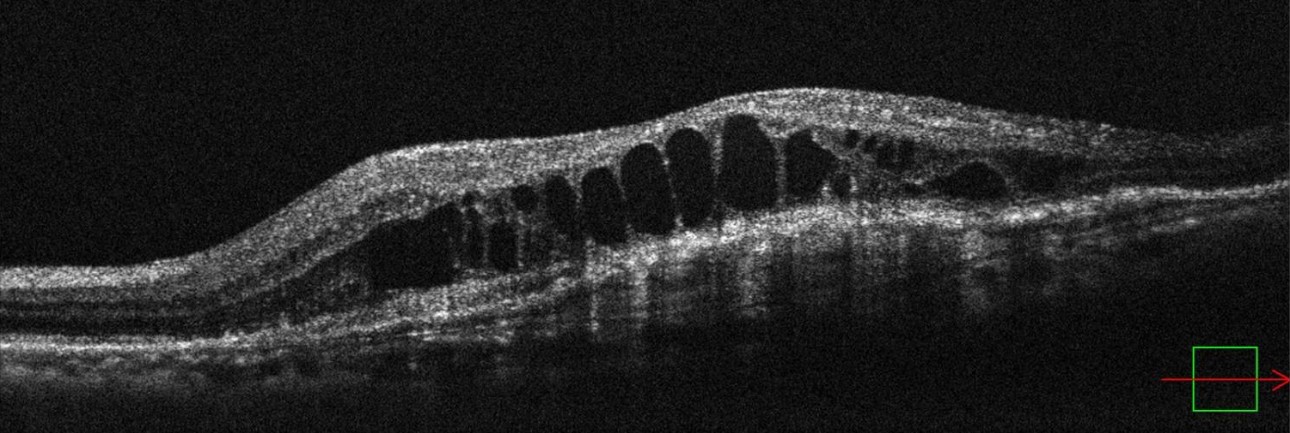

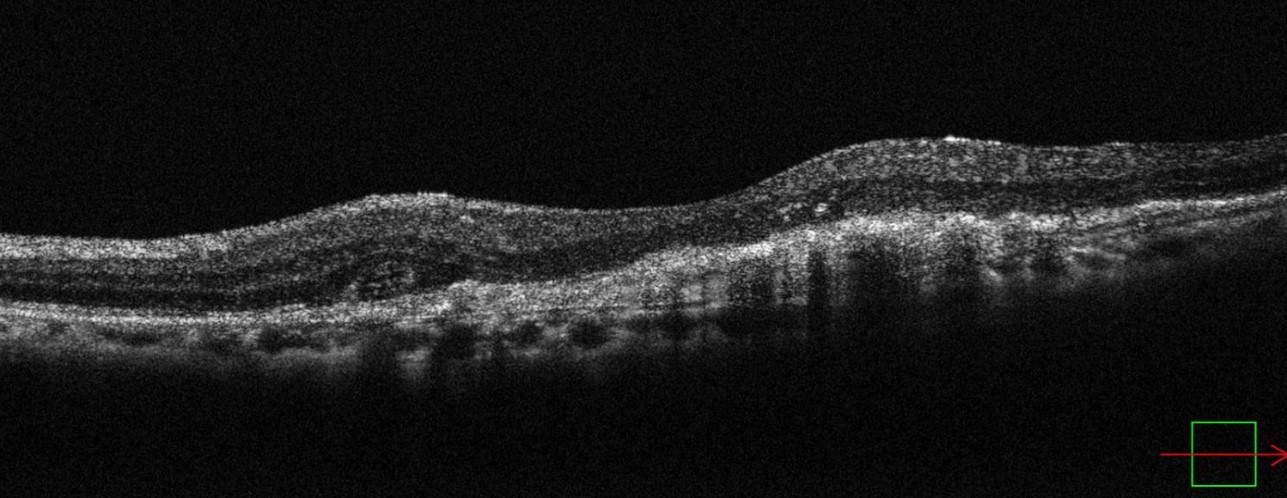

抗VEGF投与前の加齢黄斑変性症のOCT画像(上図)、投与後2か月のOCT画像(下図)、黒い丸く写っていた黄斑部の浮腫が消失していることが分かります。網膜下には白く写る炎症性物質の残骸がみられます。

7.その他

当院では涙点プラグ挿入術(外来)などを行っております。不明な点がございましたら眼科外来までご連絡ください。

| 術式 | R2 | R3 |

| 霰粒腫摘出術 | 1 | 0 |

| 眼瞼結膜腫瘍手術 | 1 | 0 |

| 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | 9 | 7 |

| 治療的角膜切除術 | 5 | 8 |

| 緑内障手術 | 1 | 0 |

| 虹彩整復・瞳孔形成術 | 1 | 0 |

| 晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) 晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) |

448 1 |

433 3 |

| 硝子体切除術 | 2 | 3 |

| 計 | 470 | 454 |